Die neue Knipserfotografie: Screenshots

- annekathrin kohout

- 29. Juni 2015

- 4 Min. Lesezeit

Als Fotografen wie Eugène Cuvelier oder Gustav Le Gray begonnen hatten, sich den Wald von Fontainebleau fotografisch anzueignen, wurde man überrascht. Der südöstlich von Paris gelegene Wald wurde von den Künstlern des 19. Jahrhunderts umfangreich und vielfältig betrachtet und dargestellt. Insbesondere für die Pleinairmalerei hatte der Wald eine zentrale Bedeutung und wurde zu einem Hauptmotiv für Impressionisten wie Jean Baptiste Camille Corot, Théodore Rousseau, Jean-François Millet und Claude Monet. In den Gemälden wurde der Wald zur Projektionsfläche von Lichtspielen, Farben und Emotionen - auf dem Weg zu immer größerer Abstraktion. Als dann die ersten Fotografien des Waldes von Fontainebleau das Licht der Öffentlichkeit erblickten, waren das erschreckend reale Abbilder dessen, was das bloße Auge nicht zu sehen vermochte. Kleine Würmer, Wurzeln, gekräuselte Blätter, Grashalme, Furchen in der Baumrinde - all das in einer Schärfe, die irreal anmutete. Plötzlich wurde erkannt, wie wenig man Gleichzeitigkeit wahrnehmen konnte, wie selektiv das menschliche Auge sieht. Anfänglich für eben diese Eigenschaft kritisiert, wurde die Fotografie aufgrund ihrer Fähigkeit, Dinge sichtbar zu machen, die dem natürlichen Blick verwehrt blieben, zu einem Leitmedium unserer Kultur: in Alltag, Wissenschaft und Kunst.

Gleichzeitig wurden jene Situationen und Motive aufgesucht, von denen man wusste, dass das menschliche Auge sie nicht wahrnehmen konnte. Eadweard Muybridge fotografierte in seiner Studie „Animal Locomotion“ 1878 Pferde im Galopp, um herauszufinden, ob immer ein Bein am Boden bleibt oder nicht doch alle in der Luft schweben. Viel später wurde dann Henry Cartier-Bresson dadurch bekannt, dass er den ganz besonderen Augenblick einzufangen vermochte. Die Abbildung von dem Sprung über die Pfütze am Gare Saint-Lazare ist bis heute eine Koryphäe der Fotogeschichte. Sowohl in der Wissenschaft als auch im Alltäglichen hatte man nicht erahnt, was die Fotografie sichtbar machen würde und welche Einblicke sie in die intimsten Bereiche des Lebens ermöglichen konnte, die man vor ihrer Zeit nie wahrgenommen hatte. Doch die Macht des Faktischen veränderte auch unsere Wahrnehmung. „Eine neue Kunst? Eine andere Natur!“ betitelte Ulrich Pohlmann 2004 eine Ausstellung über das Wechselverhältnis von Kunst und Fotografie im 19. Jahrhundert und forcierte damit die These, Fotografie habe die Natur neu wahrnehmbar gemacht: „Fotografie war ein Instrument, um Wahrnehmungen zu ermöglichen.“

Der fotografische Effekt wird zum fotografischen Blick. Alles Vorstellbare lässt sich mit diesem Blick erfassen, aus Banalitäten werden entscheidende Augenblicke.

Als die Fotografie digital wurde, kam es zu einer Irritation des Sichtbaren und Faktischen. Ihr Wirklichkeitscharakter wurde angezweifelt. Die „Aura“ wurde ihr aberkannt. Man hat vor Missbrauch gewarnt und die Qualität infrage gestellt. Doch im Grunde hat das wenig an unserem Vertrauen in die Echtheit des Bildes und den Glauben an das, was wir sehen, gerüttelt. Erstaunlicherweise hat man trotz der zahlreichen Diskussionen und Prognosen nicht angefangen, digitale Fotografie als ein gänzlich neues Medium anzuerkennen, wenngleich sie das technisch ist. Die allgemeine Einstellung gegenüber der Fotografie hat sich nicht geändert - denn selbst dann, wenn die Natur sich selbst abzeichnet, liegt eine Abzeichnung vor. Dass es Authentizität insofern gar nicht geben kann, wird seither immer wieder festgestellt und diskutiert, meistens jedoch theoretisch nicht mehr infrage gestellt. Als ein ebenso gänzlich neues fotografisches Medium lässt sich der Screenshot beschreiben. Einerseits ist er weit entfernt von einem Abbild der Realität, das man dem Snapshot der Social Media noch unterstellt. Denn sein Ausgangsmaterial ist bereits medial vermittelt. Andererseits ist er näher an einem Abbild der Realität, als es die analoge Fotografie jemals vermochte: Denn im Moment der Entstehung sind Abbild und Abgebildetes exakt das selbe. Erst wenn man sich weiter auf dem Bildschirm bewegt, den Speicherort des Screenshots aufsucht und es in einem neuen Fenster öffnet, extrahiert sich der Screenshot zum Bild. Interessanter Weise ist eine große Nähe zum frühen Verständnis der Fotografie feststellbar: dem Festhalten von besonderen Momenten und Erinnerungen.

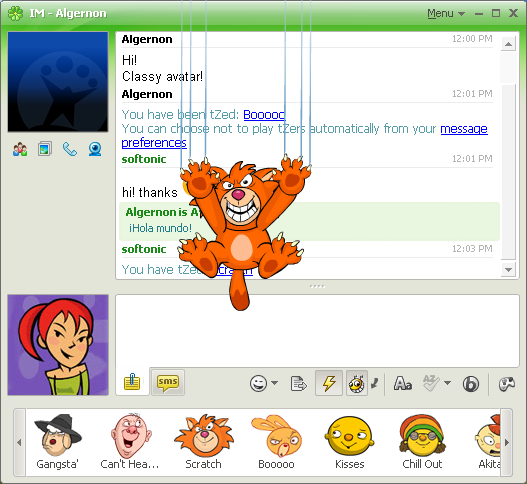

Dass sich der Screenshot besonders gut zur Dokumentation von Momenten eignet, stellte er bereits in seiner ursprünglichen Funktion, der Fehlerdokumentation, unter Beweis. Diese Funktion und die damit einhergehende Ästhetik (die den Aufbau des Desktops freilegte) widersetzte sich zunächst künstlerischen oder gestalterischen Anwendungen und damit auch einem der Fotografie entlehnten Gebrauch. Diese Gebrauchsmöglichkeiten lagen so fern, dass lange Zeit der Bildschirm noch mit analogen oder digitalen Kameras abfotografiert wurde. Ihr besonderes Merkmal kannte man bereits vom Ablichten des Fernsehers: das Interferenzmuster. Mit welchen Tastenkombinationen Screenshots hergestellt werden konnten, blieb anfänglich in weiten Kreisen unbekannt und galt als Know-How von Computerprofis. Die erste Anwendung von Screenshots zum persönlichen Gebrauch und in größerem Umfang, fiel mit der Expansion von Social Media Anwendungen zusammen. Da das meistens Chat-Anwendungen waren und im Internet noch weitestgehend sprachlich kommuniziert wurde, machte man Screenshots von überraschenden oder lustigen Dialogen. Als dann beispielsweise das Chat-Programm animierte Emoticons einführte, wurden mit Screenshots auf einmal nicht nur sprachliche, sondern auch bildliche Momente festgehalten. Seither kommuniziert man immer öfter mit Bildern und gegenwärtig auch mit (Live-)Videos. Das Festhalten und die Sichtbarmachung von Situationen und Bildern, die im Vergehen begriffen sind, wird künftig zu einen unüberwindbaren Reiz werden, Screenshots zu produzieren.

Welche neue Natur vermögen Screenshots zu erzeugen, insofern sie Resultate eines intimen Einblicks in die Privatsphäre des Einzelnen darstellen? Welche hyperscharfen Verästelungen finden sich in den Wohnungen derer, die sich live schalten? Man weiß es noch nicht, kann aber gespannt sein auf das, was die Bilder freilegen werden. Eine erste Panne ist Cem Özdemir widerfahren, als dieser sich bei der „Ice Bucket Challenge“ filmen ließ und damit nicht nur sich selbst, sondern auch die sich in seinem Rücken befindende Marihuana Pflanze in das Licht der Öffentlichkeit rückte. Man darf also gespannt sein, wie "Puls der echten Welt" schlägt. „Fotografie ist wie Bogenschießen: richtig zielen, schnell schießen und abhauen“, soll Cartier-Bresson gesagt haben. Ein bisschen so ist das mit dem Screenshot auch, nur abhauen muss man nicht. Literatur: Pohlmann, Ulrich: Eine neue Kunst? Eine neue Natur! Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert. München 2004, S.10. Ullrich, Wolfgang: Digitaler Nominalismus. In: Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. Heft 64. Jonas Verlag 1997. S. 63.

Kommentare