Frequently Asked Questions to CLEAN-POP

- annekathrin kohout

- 8. Mai 2017

- 7 Min. Lesezeit

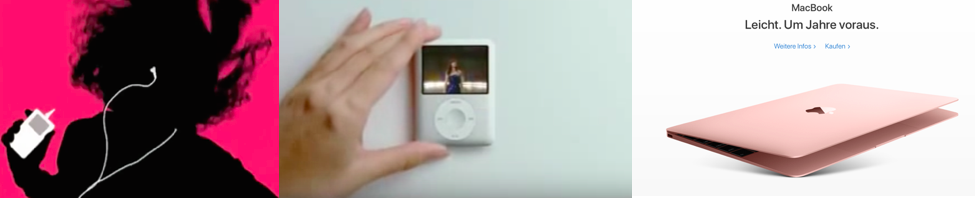

Am 5. Mai wurde auf dem Kanal „Bibis Beauty Palace“ nicht nur ein neuer YouTube-Clip, sondern zugleich das erste Musikvideo von „Bibi H.“ hochgeladen. Ohne weitere Worte über die Musik zu verlieren (eine Menge wären möglich und sind andernorts auch nötig), soll hier etwas zur Bildsprache gesagt werden. In Stichworten: eine alte Villa, weiße Bettwäsche, Pastelltöne, Luftballons, Weichzeichnung, ein pinkfarbenes Netzoberteil, Seifenblasen, Badewanne, Überbelichtung, rosa Wolkennebel, hellrosa Haare. Mit den Farben und Motiven reiht sich das Video mit seiner Bildsprache in einen ästhetischen Code ein, der in diversen visuellen Vorlieben unserer Zeit und in weiten Teilen des Mainstreams bestimmend geworden ist. Dazu zählen Farben wie Hellrosa bis Hellbau – im Grunde alle Pastelltöne – sowie Kupferfarben, Silber und Gold, außerdem Motive wie Regenbögen, Einhörner, Meerjungfrauen, tropische Früchte, Glitzer und vieles mehr. Oft muten die Motive kindlich und weiblich an, sind aber entsexualisiert. Das heißt: hier geht es nicht um das Erotische am „Girl“. (1) In vielen Social-Media-Trends spielt dieser Stil wiederum eine zentrale Rolle, zuletzt etwa bei den #slime-Clips. Und auch immer mehr Produkte bedienen sich des Stils und seiner Motivwelt. Man denke nur an die Einhorn-Schokolade von Ritter Sport, das Einhorn-Duschgel von Balea oder den Einhorn-Milchshake von Starbucks. Woher kommt „Clean-Pop“? Zurück zu Bibi. Denn bei ihrem Video fällt ins Auge, dass es zwei ästhetische Trends miteinander kombiniert: Cleanness – viel Weiß, viel Licht, alles ist glatt –, bei gleichzeitiger Poppigkeit – knallige Farben und Motive. In der jüngeren Vergangenheit ließ sich diese Verbindung bereits andernorts beobachten: Nämlich an den Apple-Werbungen seit den 2000er Jahren. Genauer noch: an den iPod- (und später iTunes)-Werbespots. Das ist deshalb relevant, weil diese Spots musikalisch wie ästhetisch als wichtige Setzer von Trends fungierten. Tatsächlich hat kaum etwas den Musikgeschmack meiner Schulzeit so sehr beeinflusst wie diese Clips: Von „Feel Good Inc.“ der Gorillaz (2003) über „Vertigo“ von U2 (2004), „Jerk It Out“ von den Ceasers (2005), „Technologic“ von Daft Punk (2006), „Flathead“ von The Fratellis (2007) bis „1,2,3,4..“ von Feist (2008) – um nur wenige zu nennen. Musikalisch wie ästhetisch haben diese Werbevideos Trends gesetzt. Die iPod- und iTunes-Werbungen basierten auf zwei Strategien. Die erste hat jene ikonischen Videos hervorgebracht, die für lange Zeit und bis heute zu einem Synonym für iTunes geworden sind. Auf ihnen tanzen schwarze Silhouetten vor knallbunten Hintergrundfarben – nur der weiße iPod mit dem typisch weißen Apple-Kabel sticht hervor und ist – wie sich noch zeigen wird – ein dezenter Prophet. Indem die Videos ästhetisch an die Pop-Art erinnern – besonders in der Summe aller Videos, deren aufmerksamkeitserregende Farben stets variieren und das Serielle dadurch umso mehr betonen – wird der iPod mit Pop an sich synonym gesetzt. Die andere Strategie betont das Technische durch besonders simpel-clean inszenierte Settings: Ein weißer Hintergrund, vor dem die nunmehr in metallischen Farben gehaltenen iPods von einem Stapel genommen werden – zum Beispiel. In vielen weiteren Werbekampagnen von Apple sind bis heute beide Strategien miteinander verbunden.

Damit hat Apple auch einen ästhetischen Code forciert (in der japanischen Populärkultur ist dieser Code allerdings seit Längerem angelegt, auch im Spielzeugdesign der 1990er Jahre, aber das sei an dieser Stelle nur erwähnt), der auf einer Zusammenführung von Pop und Cleanness basiert. Dass hier Pop clean geworden ist, zugleich aber auch Cleanness Pop, sieht man zum Beispiel an dem Trend, die Haare hellrosa oder hellblau zu tragen. Hier handelt es sich gerade nicht um ausgewaschene Farben – sprich Nachlässigkeit und damit Unreinheit – dann wäre es Trends zuzuordnen, die an Punk erinnern –, sondern es handelt sich um die Farbe Hellrosa mit ihren Assoziationen in Richtung Fantasie, Kindlichkeit, Reinheit durch positive Gedanken. Die Farben werden genau so erworben, wie sie sind – ganz ohne Warten, bis ein knalliges Pink sich irgendwann herauswäscht. In gewisser Weise ist dieser Trend die Konsequenz aus einer Cleanness, die ein bisschen Pop braucht, um cool zu sein; und einem Pop, der nicht mehr allzu poppig sein will – weil das nicht mehr cool ist. Weiß (Cleanness) + Pink (Pop) = Hellrosa/Weißrosa (Clean-Pop). Ich vermute sogar, dass sämtliche Pastell-Phänomene der Gegenwart aus dieser Gleichung resultieren. Die Referenz auf einen vergangenen Pop erzeugt zudem häufig einen (gewünschten) Nostalgie-Effekt. In der Produktgestaltungs- und Werbegeschichte von Apple lässt sich also nachvollziehen, wie im Laufe der Zeit immer stärker die Zusammenführung von Pop – im Sinne eines Andy Warhol und damit der Kunst – und der Cleanness eines Dieter Rams forciert wurde. Sprich: von zwei ästhetischen Strategien, die eigentlich komplementär sind. Was ist mit Pop gemeint? Pop war lange Zeit zumeist mit dem Schmutzigen, gewollt Nachlässigen und Rebellischen assoziiert, nicht mit Cleanness und Reinheit. Hier geht es um jenen Pop, der eine Auflehnung der Jugend gegen die Elterngeneration ist. Pop als Oberbegriff für Rock, Punk, Hip Hop und viele andere Subkulturen sowie dem daraus hervorgegangenem Mainstream. Pop, dessen „ewige Leitwerte <…> Authentizität und Anarchie“ (2) sind. Pop, der das schmutzige Heilige ist – und nicht die reine Vernunft. (3) Pop, der ein Medium ist, um Konventionen infrage zu stellen, sich über sie zu erheben, cool zu sein. „Who’s bad?“ hat Michael Jackson in einem seiner Lieder gefragt und mit Pop (nicht nur Rock) geantwortet. Pop, der per se etwas an sich hat, das ‚bad‘ ist. Was ist mit Clean gemeint? Cleanness ist sauber und ordentlich, konform. Cleanness ist das Reine, Puristische, Unberührte, Jungfräuliche. Das Reine und Unberührte ist wiederum essentiell, natürlich, echt. Cleanness ist aber auch in der Präsentation technischer Produkte präsent und steht dort ebenso für Unberührtheit. Neu, frisch verpackt, noch nie angefasst – deshalb sind Unboxing-Videos so beliebt, deren beliebtestes Sujet übrigens nicht zufällig Apple-Produkte sind. Vor einiger Zeit hat Cleanness bereits stilistisch wie inhaltlich Eingang in die Pop- und Populärkultur gefunden: Etwa im Norm-Core, einem Modetrend, bei dem man Jeans und weißes T-Shirt trägt und die Essenz der Normalität zum Ausdruck bringen will – und das in unisex. Cleanness ist immer auch moralisch und gegebenenfalls politisch korrekt: In zahlreichen YouTube-Videos tauschen sich Jugendliche über ihre Ernährungsumstellung aus, entledigen sich im Namen des Minimalismus materieller Güter unter Anwendung der sogenannten Kon-Mari-Methode und diskutieren Begriffe wie „Detox“, „Entschlackung“ und „Work-Life-Balance“. Cleanness ist Freiraum, Freimachen, Leermachen, Transzendenz – körperlich und geistig. Was ist mit Clean-Pop gemeint? Clean-Pop ist das Resultat, wenn Pop und Cleanness sich miteinander verbinden. Wenn das Trashige unter dem Weichzeichner und der Überbelichtung von Instagram-Filtern erscheint. Clean-Pop sind poppige Motive in hellen Farben oder mit Weiß abgemischt. Clean-Pop sind Fantasie-Wesen auf den flachen Screens von Smartphones, Tablets und Computern. Clean-Pop ist, wenn das Horn des Einhorns gen Himmel zeigt, als würde es gleich los fliegen – als Sticker auf dem leuchtenden Apfel vom MacBook. Clean-Pop fordert nichts, ist Pop ohne Anklage und Message, weil Clean-Pop tolerant und lieb ist. Clean-Pop ist (alter) Pop in hochaufgelöst oder frisch verpackt. Clean-Pop ist ein neuproduziertes Glücksbärchi-Kuscheltier. Clean-Pop ist ein Ombre aus dunkelbraunem Ansatz und weißblonder Länge – macht aus dem Nachlässigen Bestimmtheit und Perfektion. Als typisch Clean-Pop könnte man etwa die YouTuberin Bonnytrash bezeichnen. Das Setting ihrer Videos besteht aus einem pinkfarbenen psychedelischen Muster, vor dem diverse Einhorn- und Glücksbärchi-Kuscheltiere platziert sind, zudem ein minzgrüner Likör, eine rosafarbene Kerze und ein Landschaftsbild in Pastellfarben. Bonny trägt eine Mütze, ebenfalls in Minzgrün, mit einem Einhorn darauf und einen rosafarbenen Pullover. In einem Video, in dem sie das Lied von Bibi H. bespricht, erklärt sie, die Tatsache an sich fände sie „richtig geil“, nur hätten die Leute auf Twitter „richtig abgefuckt“. Aber generell sollte man sich nicht streiten. „Wenn der eine das toll findet, und der andere es total scheiße – lasst es einfach so stehen Leute. Jeder soll seine Meinung haben.“ „Ich gönne es Bibi von ganzen Herzen, wirklich. Wir leben in einer so freien Welt, da kann wirklich jeder machen, worauf er Bock hat.“ Clean-Pop, das ist cooler Pop-Slang aus dem Mund einer Einhornmützen-Trägerin, die Toleranz und Nächstenliebe beschwört. Ist Clean-Pop weiblich? Clean-Pop-Motive sind oft niedlich und werden oft von Frauen getragen oder anderweitig zum Ausdruck gebracht. Ist Clean-Pop also weiblich? Tatsächlich ist der Trend ästhetisch mit dem Motiv der Madonnen-Lilie in der Kunstgeschichte vergleichbar, die wegen ihrer hellen weißen Farbigkeit vor allem in der christlichen Ikonografie zu einem Symbol von Reinheit und Unschuld wurde. Als häufiges Motiv in den Bildern der Verkündigung des Herrn wird sie zu einem Synonym für die Jungfräulichkeit Marias und auch das Ideal der Jungfräulichkeit als solcher. Zugleich hat die weiße Lilie einen leuchtend gelben Pollen-Stempel, der die Fruchtbarkeit in Erinnerung hält. In gewisser Weise ist also die jungfräuliche Geburt als Motiv Clean-Pop. Insofern führt Clean-Pop alte, aber nicht überkommene Weiblichkeitsideale wie Reinheit und Unberührtheit in die Gegenwart. Gerade wegen seiner Verklärung und Veredelung des Kindlichen ist er ebenfalls mit Fantasien der Jungfräulichkeit assoziiert. Fantasien, die man in großen Teilen der Popkultur zu überwinden versucht hat, man denke nur an eine andere Madonna, nämlich jene, die in den 1980er Jahren und in Videos wie „Like A Virgin“, „Papa Don’t Preach“ oder „Like A Prayer“ den Unberührtheitsvorstellungen eine Absage erteilte. Tatsächlich ist Clean-Pop zumindest innerhalb des populärkulturellen Mainstreams überraschend prüde und kann durchaus als Medium betrachtet werden, mit dem die alten Ideale der Reinheit und Unschuld zum Teil unbemerkt, weil poppig, ins Netzzeitalter weitergetragen werden. Vor diesem Hintergrund bekommt auch die Ästhetik des Netzfeminismus und der Cyber-Art eine neue Relevanz. Denn sie orientiert sich zwar einerseits stark an der Ästhetik des Clean-Pop – und umgekehrt –, durchkreuzt ihn jedoch mit diversen Elementen der Unreinheit. So werden Blutungen unter einer Herzchen-Unterhose inszeniert, Achselhaar in einem Einhorn-Tank-Top. Die Kritik des Netzfeminismus erweist sich unter diesem Gesichtspunkt als strategisch und wirkungsvoll – und nicht, wie oft eingewendet wird, als bloßes Mittel zum Zweck der Selbstdarstellung schöner junger Frauen. Zugleich wirkt er auf die Ästhetik des Clean-Pop wieder zurück, stiftet neue Motive und Ideen. In seiner künstlerisch avancierten Form wird am Clean-Pop der Netzfeministinnen deutlich, dass hier die erste Pop-Generation vorliegt, die von weiblichen und nicht von männlichen Codes bestimmt ist. Googelt man Clean-Pop, stößt man auf einen südkoreanischen Gesichtsreiniger in den Farben Pink und Weiß. Der doppelte Sinn, dass es sich einerseits um ein Reinigungsprodukt handelt, andererseits im Design als klinisch-clean bezeichnet werden muss, kann auch auf den Clean-Pop als Stilbegriff übertragen werden: Bei ihm geht es um das Reinwaschen eines Pop, der anarchisch und ‚bad‘ sein könnte, unter sehr klinischen Bedingungen – weiße Farbe, helles Licht, glatte Oberflächen. Anhang (1) Zur Geschichte des "Girl" in der Popkultur siehe Thomas Hecken: Girl und Popkultur. Posth Verlag: Bochum 2011. (2) Klaus Neumann-Braun, Birgit Richard: Wir sind anders als wir. In: Coolhunters. Jugendkulturen zwischen Medien und Markt. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005. S. 9. (3) Robert Pfaller: Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft. Fischer Verlag: Frankfurt a. M. 2008.

Kommentare