Selfies of the Soul

- annekathrin kohout

- 19. März 2018

- 6 Min. Lesezeit

Wirft man einen Blick auf Instagram, kann man sich kaum vorstellen, dass sich jemand schwer damit tun könnte, Selfies zu machen. Klar, mit dem Handy ist schnell ein Foto aufgenommen und eine Sekunde später verschickt, ist doch nichts weiter dabei. Und doch bedarf es eines gewissen Aufwands: Telefon aka Fotoapparat aus der Tasche holen, posieren, abdrücken, hochladen, bearbeiten, verschlagworten, absenden. Jeden Tag oder zumindest öfter die Woche – die vielen Sozialen Medien erzeugen auch einen gewissen Druck, immer neuen Content, neue Inhalte zu liefern. Überhaupt mit Bildern zu kommunizieren entlastet zunächst vom Verfassen von Texten, und um das Bildermachen zu erleichtern stehen diverse Werkzeuge bereit, mit denen das Gesicht geglättet, die Taille schmaler gemacht, die Farben gesättigt oder die Sättigung entfernt werden kann usw., damit die Eitelkeit der Veröffentlichung VIELER Bilder nicht im Weg steht.

Oft sind Selfies langweilig, insbesondere dann, wenn ein üblicher Filter drüber gelegt wurde und im Kommentarbereich ausschließlich „#selfie“ zu lesen ist. Oder wenn sie steril sind und es nicht viel zu entdecken gibt. Vor 10 Jahren war das anders, weil die meisten noch keine Übung darin hatten, sich selbst zu fotografieren. Die Bilder waren schief und krumm und man konnte auf ihnen immer irgendein persönliches Detail finden, das ‚punctum‘, wie Roland Barthes sagen würde. Etwas, das eigentlich beiseite gelegt wurde, blitzt noch am Bildrand hervor - überhaupt: der Einblick in die privaten Räume. Heute sind ja die meisten Wohnungen fotogen eingerichtet, zumindest ein Raum, in dem man sich für YouTube oder Instagram inszenieren kann. Aber Anfang der 2000er Jahre waren die Räume nicht sehr ‚instagramable’, viel dunkler als derzeit und mit Wand- und Teppichmustern, die wahrscheinlich flimmerten, richtete man eine Digitalkamera auf sie.

Auch zu dieser Zeit hat man versucht, sich nicht nur optisch zurecht zu machen, sondern ebenso die Persönlichkeit durchblicken zu lassen. Das sogenannte ‚Duckface‘ ist aus Verlegenheit entstanden (viele Menschen hatten das Gefühl, sie müssten etwas machen, wenn schon die Kamera auf sie gerichtet ist), sollte aber auch beweisen, dass der oder die Abgebildete ein lustiger Mensch ist, der zwar gerade ein Foto von sich gemacht hat, es aber überhaupt nicht narzisstisch oder ernst meint, versteht sich. Hier wurde schließlich keine Kunst produziert, kein Selbstportrait, sondern nur ein kleiner Spaß gemacht. Das gleiche gilt für die damals weitverbreitete Kommentierung solcher Selfies mit „Me, Myself and I“.

Mittlerweile hat sich dieses Augenzwinkern professionalisiert. Und aus der früheren Reaktion auf die Verlegenheit ist eine Grundhaltung der Internetkultur geworden, die zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit, zwischen postmoderner Abgeklärtheit und moderner Begeisterung changiert. (Eine Haltung, die Robin van der Akker und Timotheus Vermeulen in ihrem sehr empfehlenswerten Büchlein, das auf einen mittlerweile acht Jahre alten Aufsatz zurückgeht, „ANMERKUNGEN ZUR METAMODERNE“ als „informierte Naivität“ oder „pragmatischen Idealismus“ – als „metamodern“ bezeichnet haben). Woran erkennt man aber das metamoderne Augenzwinkern?

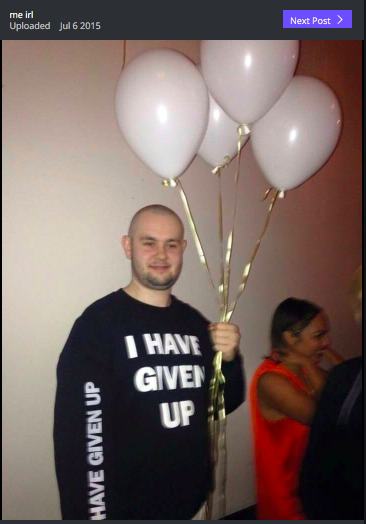

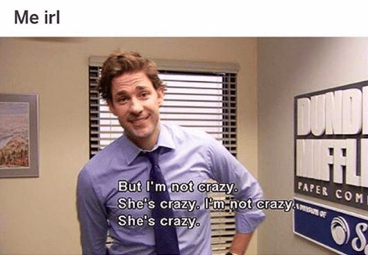

Manchmal drückt es sich in Bildposen aus, in der entsprechenden Mimik:

Meistens jedoch durch das ironische Kommentieren von ernst gemeinten Fotos:

Freilich auch im Internetslang wie „Was ist das für 1 life?“ oder „vong“, und in zahlreichen Emoji-Text- und Emoji-Emoji-Kombinationen: Und dann gibt es noch die sogenannten „Selfies of the Soul“. „Selfies of the Soul“ nennt man ME IRL-Memes. Wie man bei einem Readymade einen Alltagsgegenstand nimmt und ihn als Kunst bezeichnet, nimmt man für ein ME IRL-Meme ein vorhandenes Bild, das man irgendwo im Internet gefunden hat (oder, derzeit sehr beliebt: Stockphotos) und gibt es als ‚me‘ aus. Mit „IRL“ wird im Social Web die Phrase „In Real Life“ abgekürzt. Schon seit den 1990er Jahren wurde IRL in Chatforen benutzt, und zwar als eine Art Konfliktbewältigung, um ein Gespräch zu beenden: „Talk to me IRL!“, „you don’t know me IRL” oder “fight me IRL”. In den letzten 20 Jahren hat sich die Verwendung von „IRL“ – und damit auch seine Bedeutung – verändert. Je nach Internet-Szene oder Milieu gibt es verschiedene Beweggründe, „IRL“ zu tippen, von denen das selbstironische Kommentar, jenes Augenzwinkern, das dazu dient, eine Haltung oder Persönlichkeit auszudrücken, nur einer ist.

Häufig wird IRL auch zur Stilisierung des Internets als Rückzugsort für Nerds verwendet. Beispiel: „When your internet goes out and you are forced to get to know your surroundings“. Darauf folgt ein Bild, das Mamoru Chiba (eine Figur aus der Anime-Serie „Sailor Moon“) zeigt, wie er staunend einen Schmetterling betrachtet. Mit einer Bildunterschrift werden ihm die Worte „what kind of bird is this?“ in den Mund gelegt. Damit wird nahegelegt, wie realitätsfern derjenige ist, der ein solches IRL-Meme postet: sosehr, dass er Schmetterlinge für Vögel hält. Das ist freilich kein Eingeständnis von Weltfremdheit, sondern eine coole Geste, mit der man sich für die Internetkultur als solche ausspricht. Auch hier geht es aber letztlich um das Feinzeichnen der eigenen Persönlichkeit.

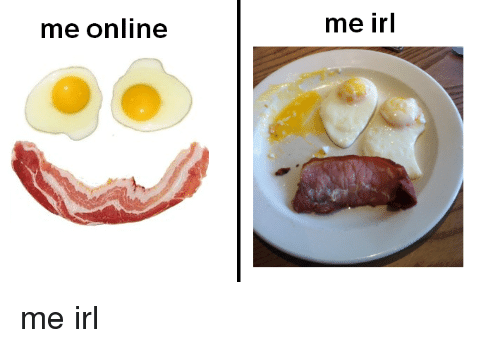

Das Begriffspaar ‚real‘ und ‚virtuell’ ist längst historisch, bereits in den 1980er Jahren und im Umfeld des Cyberpunks (insbesondere „Newromancer“ von William Gibson) wurde von ‚meat life‘, dem fleischlichen Leben, gesprochen, um die Unterscheidung zum Digitalen zu konkretisieren. Anders als ‚meat life‘ meint ‚real life‘ oder ‚in real life‘ allerdings keine physisch-mediale Kategorie sondern Echtheit – im Gegensatz zu Falschheit. Deswegen nennt Donald Trump seinen Zweit-Twitter-Account auch ‚realdonaldtrump‘ – obwohl er auch einen Präsidentschaftsaccount besitzt. ‚Real‘ meint hier – wie auch IRL – das Inoffizielle im Vergleich zum Offiziellen, das Private im Vergleich zum Öffentlichen, das Authentische im Vergleich zum Inszenierten. Mit IRL oder ME IRL wird ganz im Sinne von diesem Verständnis mehr und mal weniger ironisch Medienkritik geübt. Dabei kommt IRL natürlich nicht um die Frage nach ‚Schein oder Sein‘ herum. So wird im Stil eines Vorher-Nachher-Bildarrangements auf der einen Seite ein möglichst geschöntes Bild – versehen mit der Bildunterschrift „me“ – gezeigt und auf der anderen ein möglichst ungeschöntes – mit der Unterschrift „me irl“. Zwar zeigt sich darin auf den ersten Blick eine gewisse Abgeklärtheit gegenüber den medienkritischen Fragen rund um Authentizität und Inszenierung. Tatsächlich geht es aber in diesen Bildkombinationen ebenfalls darum, den Charakter zu zeigen, sich als uneitel und humorvoll in Szene zu setzen.

‚Selfies of the Soul’ dienen innerhalb der Kommunikation in den Sozialen Medien genauso wie andere Meme, Emojis und insbesondere Reaction-Gifs dazu, den „#mood“, die Stimmung, in der man sich gerade befindet, zu vermitteln. Sie ersetzen damit die Mimik und Gestik oder Untertöne bei üblichen Konversationen.

‚Selfies of the Soul‘ bieten noch mehr Möglichkeiten, in und mit den Sozialen Medien eine Haltung, den eigenen Charakter zu profilieren.

Auf den ersten Blick wirken diese Mem-Bilder individualistisch und geben sich abgeklärt gegenüber jeglicher repräsentativen Funktion, die Bilder einst hatten – wird doch mit ihnen gerade kein sozialer Status angezeigt. Sie sind das Gegenteil der RKOI (Rich Kids of Instagram), die Fotografien noch immer dazu verwenden, ihr Hab und Gut, ihre exklusive Lebensweise zu zeigen und untereinander zu vergleichen. (Ganz wie in dem früheren Sparkassen-Fernsehwerbespot: Zwei Männer treffen sich in einem Restaurant, beide tragen einen Anzug und wollen sich vor dem jeweils anderen profilieren. Ohne große Worte zu verlieren beginnt einer der beiden, aus der Innentasche seines Sakkos Fotografien hervorzuholen. Diese legt er nacheinander auf den Tisch und kommentiert sie: „“. Der andere kontert mit mehr Bildern: „“)

Aber natürlich zeigen auch ME IRL-Meme einen Status an, wenn auch keinen sozialen, sondern einen intellektuellen, sagt man doch mit den ‚Selfies of the Soul‘, dass man sich der Oberflächlichkeit und Inszenierung der Bilder in den Sozialen Medien bewusst ist. Man erhebt sich also über die flachen banalen Bildwelten, indem man sie ironisch bricht, in dieser Abgeklärtheit aber wieder authentisch wirken möchte. Das ist nicht minder repräsentativ, zumindest seitdem sich solche Selfies und Meme als Formate etabliert haben, die man in ihrer festen Gestalt vergleichen kann – zwar nicht auf den sozialen Status, wohl aber auf Tiefsinnigkeit oder Humor. Wie Bildbearbeitungsapps und Filter eine Entlastung von der eigenen optischen Eitelkeit sind (weil man dank ihnen immer erstmal passabel aussieht), wodurch einfacher und schneller die Nachfrage von tagtäglichen Inhalten erfüllt werden kann, sind die ‚Selfies of the Soul‘ eine Entlastung von der intellektuellen Eitelkeit. Zwar ist es ohne Zweifel etwas anspruchsvoller, den richtige Ton zwischen Ironie und Ernst zu treffen, der gelungenen Internethumor ausmacht. Doch ist das Format selbst durchaus eine Hilfestellung, da bereits im Wiedererkennen des Musters ein Schmunzeln beim Betrachter und Leser ausgelöst wird, da er schon vorher weiß, dass gleich ein Spaß kommt.

Es versteht sich von selbst, dass nicht jedes der vielen Bilder einer bestimmten Motivation folgt, sondern damit manchmal auch nur einer Verpflichtung nachgegangen wird. Die jeweiligen Formate – ob Selfie oder ‚Selfie of the Soul‘ – sind Werkzeuge, um diese Aufgabe zu erfüllen.

Zum Thema: Cooper Fleishman: The bizarre origins of ‘me irl’, in: The Daily Dot, 8.3.2017 Robin van der Akker, Timotheus Vermeulen: ANMERKUNGEN ZUR METAMODERNE, Textem Verlag 2015. Subreddit me irl

Kommentare